このフラッシュライト思ったより飛ばないわ。もっと、ビカッ!シュバッ!という感じのが良かったのに。

カンデラさんはスポット気味のフラッシュライトがお好みでしたわね。

そうよ、フラッシュライトは遠くまで照らせる方が偉いのよ!カンデラ値こそ正義!高光度こそ至高!

FL1を見ると、だいたいの配光特性が計算出来るわ。せっかくなので計算してみましょう。

フラッシュライトの光束、光度、照射距離の関係

フラッシュライトを購入するときに、このフラッシュライトの配光は広角気味なのか、狭角気味なのか気になった事はありませんか?

ANSI FL1 Standard準拠のフラッシュライトであれば、パッケージに光束(ルーメン)、光度(カンデラ)、照射距離(メートル)が記載されています。

光束と照射距離が分かれば、光度とおおよその配光特性(広角か狭角か)が推測できます。

この記事では、光束、光度、照射距離の間の関係性について見ていきたいと思います。

各単位の関係

別記事、「光関連の用語と単位 ルーメン、ルクス、カンデラ」で、各単位について説明しました。それぞれ、以下のような関係になっています。

光束Φ [lm ルーメン] = I*(2π(1-cos(θ/2))

照射距離D [m メートル] = √(I/0.25)

頂角θ [rad ラジアン] = θ°×π/180

頂角θの円錐の立体角Ω [sr ステラジアン] = 2π(1-cos(θ/2))

光束(ルーメン値)、光度(カンデラ値)、立体角のうち、2つが分かれば残りが計算でき、光度(カンデラ値)が分かればFL1 Standardでの照射距離が計算出来ます。

同一光束における、立体角と光度、照射距離の関係

以下の表1は、例として500[lm]の光源について、頂角θ[°]、立体角Ω[sr]の変化により、光度[cd]と照射距離D[m]がどのように変化するかを計算した結果です。(光束Φと頂角θから、光度Iと照射距離Dを計算しています)

表1:光束、立体角、光度、照射距離の関係

| 光束:Φ[lm] | 頂角:θ[°] | 立体角:Ω[sr] | 光度:I[cd] | 照射距離:D[m] |

| 500 | 360 | 12.57 | 39.79 | 12.62 |

| 500 | 180 | 6.28 | 79.58 | 17.84 |

| 500 | 120 | 3.14 | 159.15 | 25.23 |

| 500 | 90 | 1.84 | 271.69 | 32.97 |

| 500 | 60 | 0.84 | 593.97 | 48.74 |

| 500 | 45 | 0.48 | 1045.41 | 64.67 |

| 500 | 30 | 0.21 | 2335.42 | 96.65 |

| 500 | 15 | 0.05 | 9301.72 | 192.89 |

| 500 | 10 | 0.02 | 20912.26 | 289.22 |

| 500 | 5 | 0.01 | 83609.24 | 578.31 |

同じ500ルーメンの光源でも、頂角、立体角が小さくなるにつれて、光度と照射距離が大きくなっていることが分かります。

立体角12.57[sr](=4π)は360°全周に光が放たれている状態、立体角6.28[sr](=2π)は半球状に光が放たれている状態です。

立体角が半分になることで、光度が倍に、照射距離はルート2倍になっていることが分かります。

ここからも、光度という単位が光の密度(正確には光束密度)を表しているという事が分かります。

もう一点注目したいところは、光束と光度、あるいは光束と照射距離が分かれば、立体角、頂角が分かる点です。

ANSI FL1では、光束、光度、照射距離についての表記があるため、これらの情報から、そのライトが広角気味の配光なのか、狭角気味の配光なのかが分かります。

STREMLIGHT DUALIE WAYPOINTの場合

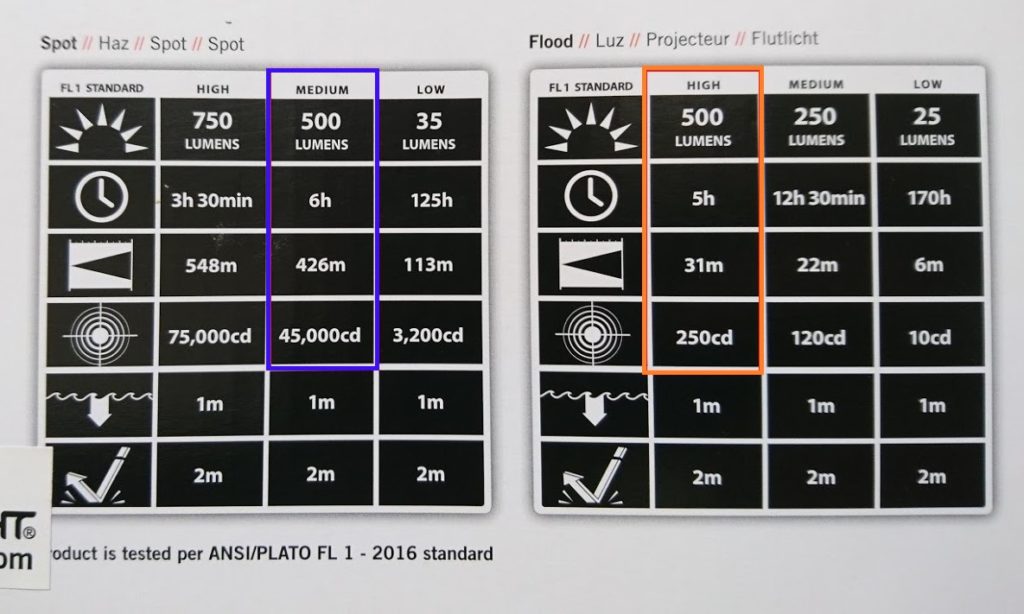

たとえば、STREMLIGHTのDUALIE WAYPOINTについて、前面灯のMIDと側面灯のHIGHが同じ500ルーメンですが、ANSI FL1上の記載は以下、図1のようになっています。

図1:DUALIE WAYPOINT FL1 スペック

前面灯 : 500lm / 45000cd / 426m

側面灯 : 500lm / 250cd / 31m

先ほどの計算式に当てはめると、以下のような計算結果になりました。(光束Φを500に固定し、FL1上の光度I=45000、および250の時の頂角θ、立体角Ωを計算しています)

表2:DUALIE WAYPOINT 前面灯と側面灯の立体角計算結果

| 光束:Φ[m] | 頂角:θ[°] | 立体角:Ω[sr] | 光度:I[cd] | 照射距離:D[m] | |

| 500 | 6.8 | 0.01 | 45210.05 | 425.25 |

前面灯

|

| 500 | 94 | 2.00 | 250.24 | 31.64 |

側面灯

|

前面灯の立体角Ωは0.01[sr]、頂角6.8[°]

側面灯の立体角Ωは2[sr]、頂角94[°]

同一光束でも、前面灯では立体角、頂角が小さくなっており、側面灯では立体角、頂角が大きくなっていることが分かります。

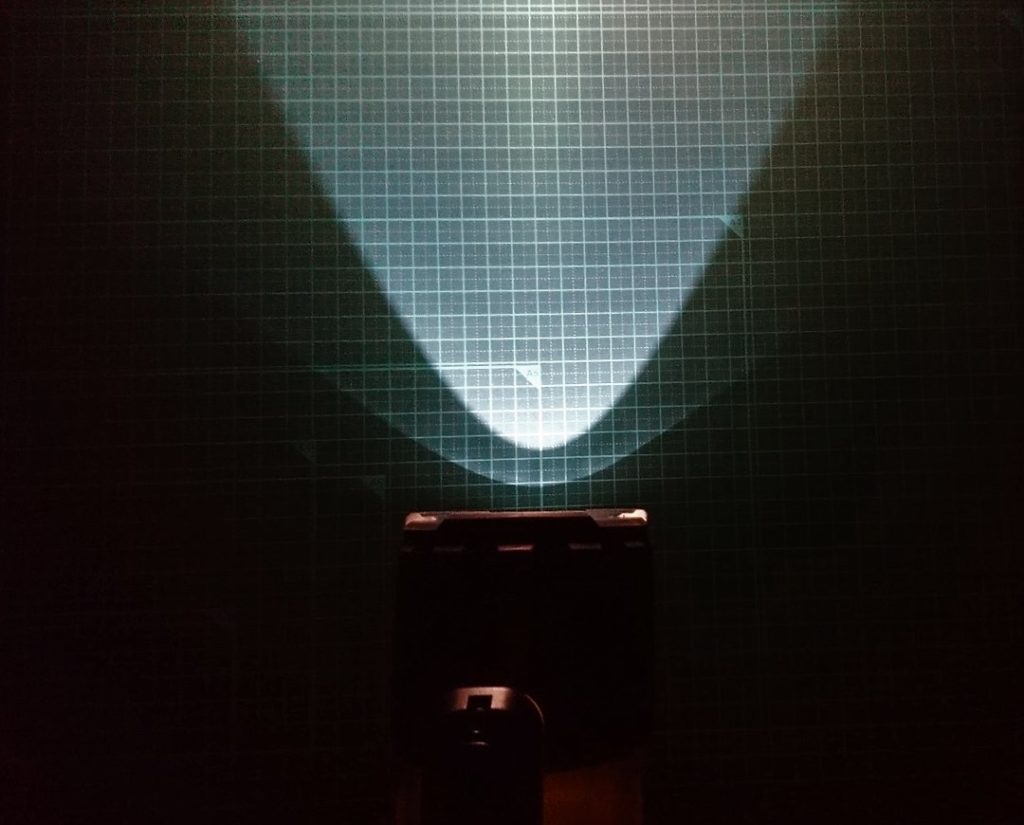

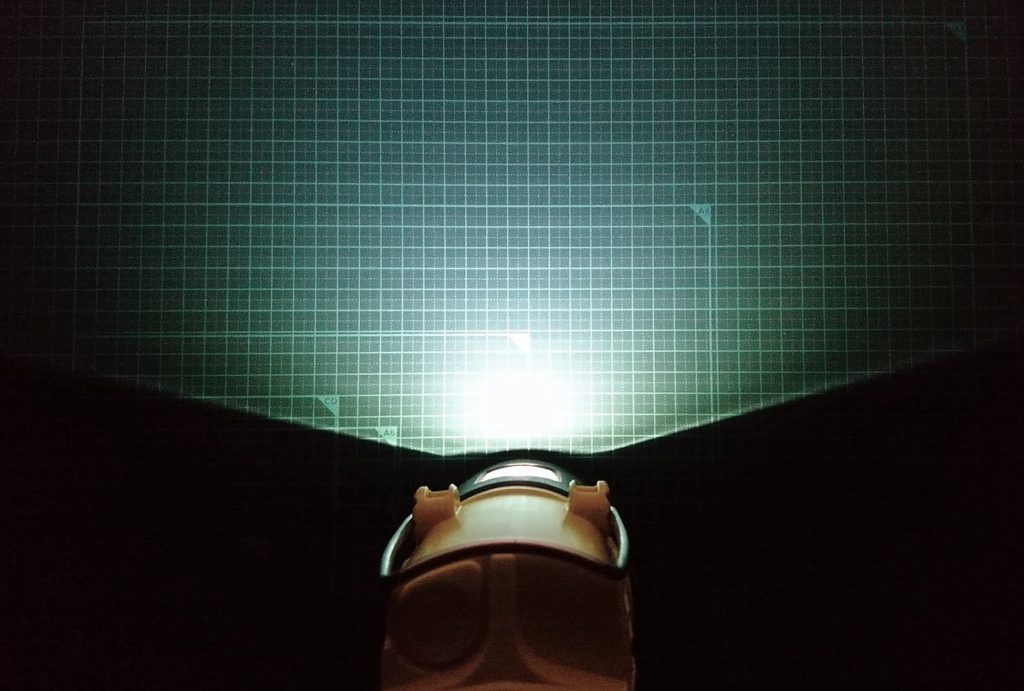

近傍での撮影ですが、参考に実際の照射画像です。

DUALIE WAYPOINT 正面灯

DUALIE WAYPOINT 側面灯

GENTOS パトリオ6とDM-031Bの場合

次に、GENTOSのパトリオ6とDM-031Bの比較をしてみたいと思います。

パトリオ6は集光方式としてコリメータレンズを、DM-031Bは一般的なリフレクターを備えたフラッシュライトです。

GENTOS より

パトリオ6とDM-031Bのカタログスペックは以下の通り

パトリオ6

光束 26ルーメン、照射距離 36m

DM-031B

光束 45ルーメン、照射距離 27m

パトリオ6には「ノーマルビーム 20°」、DM-031Bのスペックシートには「ワイドビーム」と記載されています。

光束はパトリオ6よりもDM-031Bの方が大きいにもかかわらず、照射距離は小さくなっていることから、パトリオ6の方が光度が大きく、より集光されていると推測できます。

では、実際に計算してみましょう。

先ほどの式に光束Φと照射距離Dを当てはめると、以下の頂角θ、立体角Ω、光度Iが算出できます。

| 光束:Φ[lm] | 頂角:θ[°] | 立体角:Ω[sr] | 光度:I[cd] | 照射距離:D[m] | |

| 26 | 18.3 | 0.08 | 325.20 | 36.07 | パトリオ6 |

| 45 | 32.2 | 0.25 | 182.61 | 27.03 | DM-031B |

計算結果からもDM-031Bはパトリオ6より光度が小さく、かわりに頂角、立体角が大きな事から、パトリオ6よりも広角な配光である事が確認できました。

実際に照射してみても、DM-031Bの方がパトリオ6よりも光が広範囲に広がっており、一般用途で使いやすい配光になっていました。

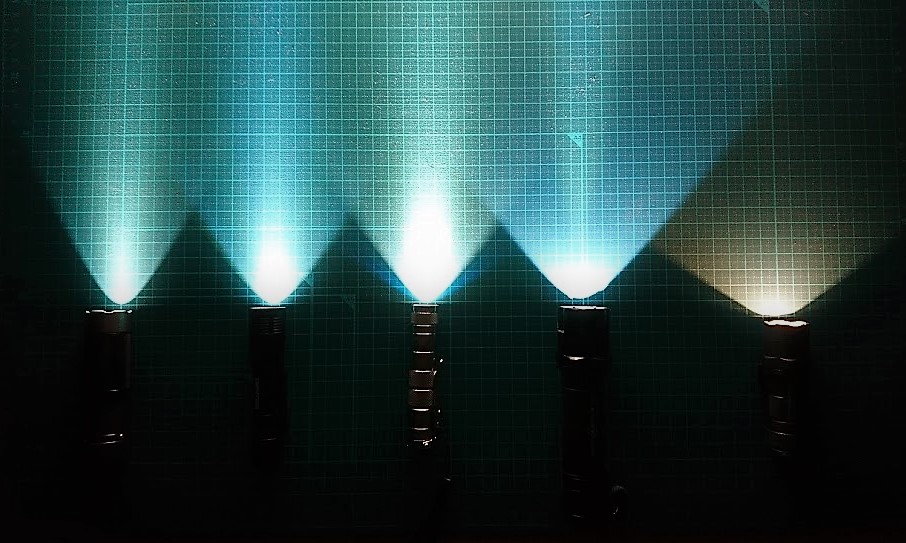

いくつかのライトと一緒に並べてみました。

左から、HDS(R1S N170 219B)、DM-031B、D25A(219B)、6P(P60)、E1E(H2T 燈)

距離2mほどで中心からスピルまでの距離を測ったところ、DM-031Bの頂角32.2°という配光については、P60を入れたSurefire 6Pとほぼ同じくらいの照射範囲でした。

HDS < DM-031 ≒ D25A ≒ 6P(P60)<< E1

まとめ

DUALIE WAYPOINT、パトリオ6、DM-031Bの例で見たように、同一光束で比較した場合、光度が大きい(=光束密度が高い)と、立体角、頂角は小さく、狭角気味の配光となり、光度が小さい(=光束密度が低い)と、立体角、頂角は大きく、広角気味の配光となることが分かります。

配光はLEDの指向性、リフや筐体の作りによって変わってきますが、光束、光度、照射距離の関係性を見ることで、ある程度の配光特性を知ることが出来ます。

光度(カンデラ値)が大きいライトは狭角気味の配光

光度(カンデラ値)が小さいライトは広角気味の配光

終わりに

光度と立体角、照射距離の関係についてイメージ出来たでしょうか?

もし、近い光束(ルーメン値)を持つフラッシュライトがあった場合、到達距離や光度(カンデラ値)を比較することで、購入前でもライトの配光特性がある程度予想できますので、カタログスペックから比べてみると面白いかもしれません。

それでは!

2018/11/22

Copyright secured by Digiprove © 2018

Copyright secured by Digiprove © 2018

コメント